书道的学习,临古是一个必不可少的经由。而临古的范本,墨迹明显要比石刻更平直,更能见出笔法。不外,书道史上有好多优秀的书道作品,尤其是先秦、秦汉技艺的书道,并不是墨迹,而是金石碑版,它们是魏晋以来文东说念主书道一脉的起源流水。再如魏碑与唐碑,也不是墨迹,而是石刻。这些铸、凿、刻出来的书道,是书道艺术的蹙迫构成部分。它们所呈现的好意思感,又不大同于墨迹帖学一皆。

书道的审好意思,时时因东说念主而异。对于偏好墨迹的东说念主来说,也不错只学墨迹。然而有些东说念主,碑刻与墨迹均怜爱;更有一些东说念主,致使偏好碑版书道。其实对于偏好墨迹的东说念主来说,学一学金石碑版上的书道,比喻学习秦篆汉隶,些许老是有一些益处的。

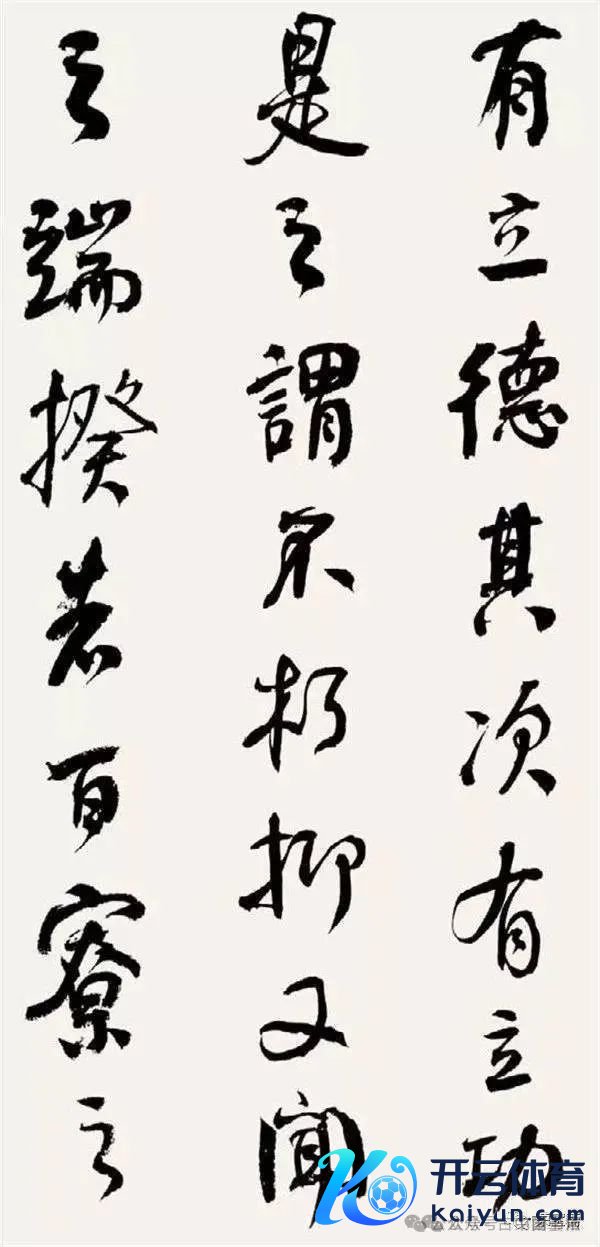

那么对于金石碑版上的书道,要如何去学?如何读懂笔法?是否即是像启功先生所说的“透过刀锋看笔锋”(见于启功《论书绝句三十二•始平公造像记》)?

金石碑版缘何成为学书范本

在清代碑学书道兴起之前,书道学习者临习的范本侧重于墨迹,间或刻帖。到了清代初期,官方独尊赵、董,取法范本的面越来越窄,于是帖学欲望不再,缓缓雕零下去。而另一方面,跟着乾嘉技艺金石验证学的兴起,地下文物的多半发现,极地面拓宽了书道学习者的视线。学习者开动对金石碑版产生浓厚的酷好酷好。参与队伍越来越多,他们不仅把金石碑版动作学术探究的对象,并且心摹手追,旦夕临习,使之成为学书范本。于是显露出了一批既是金石学家亦然书道家的学者。学习金石碑版,遂成一时风气。实施陶冶的积聚与丰富,促进了碑学审好意思表面的降生与发展。阮元、包世臣、康有为的碑学表面即应时而生。

因此,清代的书道家自然也学习帖学一皆,但树立不在于此。其最大树立在于,借助羊毫与宣纸,发掘了金石碑版一皆书道的好意思感。这种好意思感虽然源自金石碑版,但是又不同于真的的铸、凿、刻的本来情理,因为它们是用笔在纸上完成的。它们模仿金石碑版,虽然用笔、墨、纸,是墨迹,但又不是帖学主见中的墨迹所可替代,因为它们的艺术灵感源自金石碑版,阐明的是“金石气”,有异于帖学中的“书卷气”。

今天这个时期,受到清代东说念主学习金石碑版的启发,仍然有好多学书者延续着清代的碑学传统,不外由于时期的发展以及出土文物的增加,取法领域比清代更为广泛,但恰是清代东说念主为咱们大开了金石碑版书道好意思感的一扇大门。

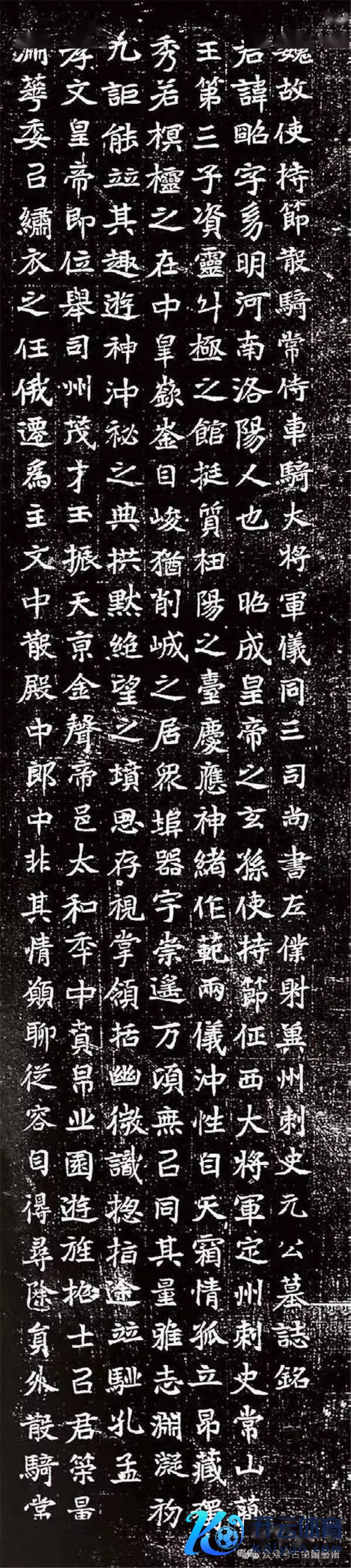

不外,从另一方面看,金石碑版成为书学范本,在燃烧了碑学书道的暖热,陶冶了清代书道碑学昂然的同期,也很地面松开了东晋以来帖学一皆的传统。对此,二十世纪帖学名家潘伯鹰有论:“清朝书道在早期透顶为董氏所总揽,乾嘉以后,所谓的馆阁体愈加流行了。由于透顶不讲笔法,而真的的书道就消除了。这种风气到解放前愈演愈烈,成为一种极点秘籍喧阗的征象。但另一面由于羊毫的盛行,古碑刻的出土,自邓石如以后,另开了一派羊毫书道的寰宇。这羊毫寰宇,多半违了笔法,但却另具一种新的意境,不外这意境并不是很高妙旷远,字形也较叨唠。”碑派书道家们学习的对象或者说范本是哪些呢?主要有甲骨文,商周青铜器铭文,秦汉石刻铭文,北魏石刻铭文等。

临习金石碑版的费事

书道的墨迹一朝摹刻上石,或者铸酿成铭文,便会与原作有着一些不同。米芾曾说:“石刻不可学,但自书使东说念主刻之,已非己书也,故必须真货不雅之,乃得趣。”在米芾的时期,如实主见学习铭刻书道者少,但在履历了清代的“接收”经由后,学习金石碑版一经具有一种普泛性。

图1 西汉晚期陶器粉书“酱一石”

相对于墨迹,对于刻、铸书道的临习,则要费事一些。因为碑刻不像墨迹那样,更为明晰可辨出行笔全经由,需要临习者更多的联想力。如西汉晚期粉书“酱一石”(图一)与同期期的《寿成室鼎铭文》(图二)对比,又如王羲之的墨迹(模本)《怎么帖》(图三)与它的刻本(图四)对比,就不错看出刻石与墨迹的用行笔轨迹明晰度之死别。

图2 寿成室鼎铭文

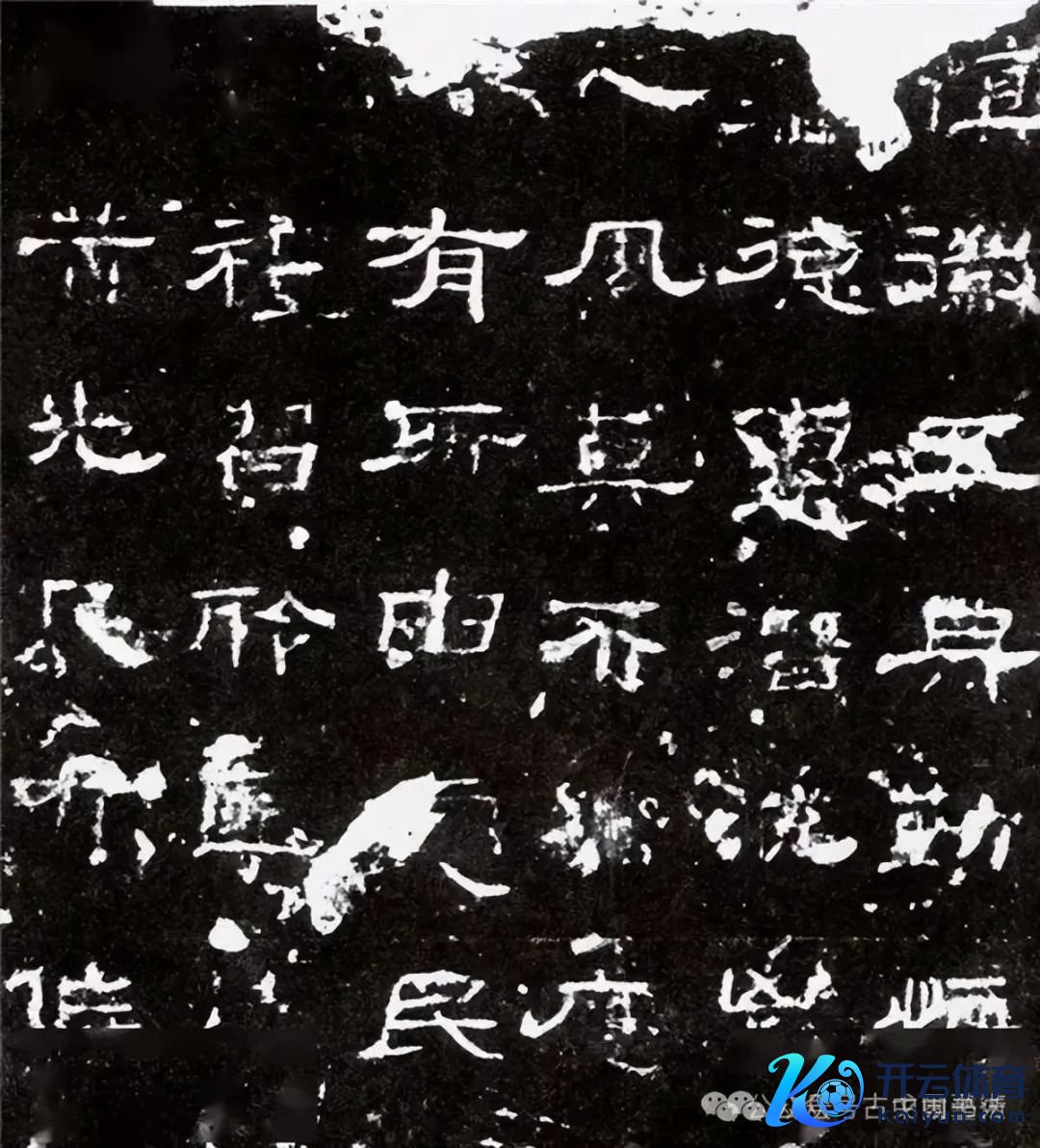

不错想见,今天在曲阜见到的隶书名品《礼器碑》石刻,与它立碑时(东汉永寿二年即公元一五六年)的形容一经有较多变化。而当年刻上碑石之前的底稿与刻上碑石之后的书道,其实也大不一样。清代东说念主看到的《张迁碑》《龙门二十品》与它们各自底本的形容也不一样。清代东说念主学这些范本,其实是学被自然外力“加工”过——“二度创作”过的书道。在清代,官方与民间都有好多写碑与刻碑的能手,但是他们并不去学习同期期东说念主制作完成的碑版书道。因为,同期期的碑版少了一些独有的滋味——斑驳迷离的“剥蚀”与“残损”,少了一些“古意”。这种滋味,只存在古代碑版中,致使历史愈久远,其味愈甘醇,如同陈年佳酿。

图3 王羲之《怎么帖》

一件碑刻作品,从书道的角度看,从当年发轫开动制作,到今天成为一册“字帖”的形态,中间要履历多个经由。主要包括:一、书写者的写;二、刻工的刻;三、外力的残损(自然风化、东说念主工损毁等);四、拓工的拓,五、装裱师父的装裱成册(全碑拓片成册时,需剪裱);六、印刷出书。

图4 王羲之《怎么帖》刻本

明显,如果将今天放在案头临习的字帖与当年的礼器碑刻石之前的底稿手迹对比,一定是“失真”了。由此,引出一个问题,学习古代碑刻书道到底是:A、学当年的底稿本(墨迹);B、照旧学习初刻成的碑刻;C、或者是学习履历了漫长的岁月与自然力作用以后的碑刻?

在A、B、C三个选项中,不同的东说念主会有不同的采选,或A、或B、或C,或者轮廓其中二者,介于二者之间。采选不同,就会出现不同的艺术模式。正因为如斯,学习碑刻自然在解读笔法方面,要比墨迹费事得多,但同期却也有着更多的目田。现代碑学名家陆维钊对此颇有体会:“或者以为碑本损蚀,不易如墨迹之能审辨,此仅为入门者言之。如已有基础,则在此糊涂之处,正有阐明联想之余步。联想力强人,不但于糊涂不生蹂躏,且可因之而以我方明白凝成新的有创造性的作风,此糊涂反成优点。正如薄雾笼晴,楼台山水,可由种种联想而使艺术家为之起无限之幻觉。此则摹仿之最高意境。所谓由古东说念主而出,进成我方之弃旧容新也。”墨迹的公正,是笔法看得明晰,碑刻拓片虽不如墨迹明晰,是以学书者倒也能更少受到牵掣,目田度也更高。但是对书道一经很有基础者来说,无论是临碑照旧临帖,都很目田。

“金石气”——金石碑版 学习者的主要审好意思追求

清代的碑学名家,在自魏晋书道以来的帖学传统除外,别开了一条以先秦至汉魏的金石碑版书道为范本的路。

先秦至汉魏的金石碑版的书道,流传到今天,大多斑驳漫漶,与它们发轫完成时候的形容有了互异,有些残损严重者,笔迹难以辨识,简直“旋乾转坤”了。

图5 《石饱读文》宋拓本

金石碑版书道,有的是平直刻成,有的是先书后刻,有的是锻造而成,总之与“墨迹书道”有着较大的死别。

好多学书者如斯沦落于金石碑版书道,就像金农说的“耻向书家作奴隶,华山片石是吾师”,他们一定是从中发现了不同于墨迹(帖学)的好意思感。这种好意思感,即:金石气。

什么是金石气(味)?它有些什么审好意思内涵?咱们对这个问题要是了解一些,就能明白碑派的书家的用笔的特色,以及为何要热衷于学习金石碑版。

金石气或金石味,从金石而出。金石是什么?马衡说:“盖金石者,乃指金文及碑版而言。金文者,商周以来铜器之文字;碑版者,秦汉以来刻石之文字也。”金石,是金文文字与碑版文字的合称。金石,除了具有文字学与历史学的价值除外,还具有一种独有的审好意思价值,即咱们时常所说的“金石气”“金石味”或“金石气息”。

图6 《石饱读文》明拓本

“金石气”或“金石味”的产生,缘于多个成分。潘天寿说过:“石饱读、钟鼎、汉魏碑刻,有一种雄健古朴之感,此即所谓‘金石味’……古东说念主鲁莽朴厚,作文写字,自有一股雄悍之气。然此种‘金石味’也与制作经由、与时辰的磨损联系。金文的朴茂与浇铸联系,魏碑的遒劲与刀刻联系,石饱读、汉隶,斑驳风蚀,苍古之气益醇。古代的石雕、壁画,也都有这种情况。这些艺术品,在其时刚刚创作出来的时候,自然一经很好,而在千百年以后的当今看来,则时时更好。”可见,金石碑版之是以能产生一种“金石味”的艺术好意思感,一方面与金石碑版发轫的制作手法联系。金文主要以浇铸、凿手法完成,而碑版则主要以刀刻。自商周以来,以铜为主的金属器物上的文字大都浇铸而成。秦汉以来,碑版石刻则主要用刀镌刻而成。无论是刀刻照旧锻造,它与羊毫写出来的那种“柔而松”的嗅觉不一样。两比较较,金石书显得“质”“硬”一些,墨迹书显得“文”“柔”一些。

图7 《石饱读文》清拓本

金石味的产生,另一蹙迫成分是“岁月”。金石碑版在制作完成后,历经岁月的“考试”——风化、残骸、斑驳,自然造化的“加工”与“修饰”。如果把制作完成确其时称作是“第一次创作”的话,那么这履历岁月的“加工”与“修饰”后,可谓是“二次创作”,亦然以兼并金石书道,不同期期的拓本,就会面庞不同,如石饱读文的宋拓本(图五)、明拓本(图六)、清拓本(图七)。

“二次创作”就像明清产品上的“包浆”,使得这些金石碑刻书道与初貌有了较大的死别:金石味越来越足,越来越甘醇。是以,金石味莫得了岁月的参与就无以缔造,它是先天(东说念主工铸、刻)与后天(自然力)协力作用之终局。由于岁月的陶真金不怕火,初完成时的东说念主工制作踪迹冉冉的消褪了,越来越多自然之趣。初时或者还带着一些“火气”,履历时辰老东说念主的“点化”,缓缓变得千里静与和煦。

不外,历经岁月沧桑的金石碑版之能有“金石味”,亦然文东说念主审好意思执意所赋予它的。柳宗元说:“好意思不自好意思,因东说念主而彰。”金石味是后世文东说念主与艺术家的“好意思的发现”。金石书道的剥蚀、残损,在不具艺术审好意思教训的东说念主眼里,仅仅烂铜残石资料,或者也只具有文物考古之价值。唯有审好意思的眼睛,材干感受到“金石味”之好意思。

“金石味”其实还不错细分,分为“金味”与“石味”。金味,主要源于青铜器等金属器皿之文字书道,故趋于刚健高昂之好意思。石味,主要源自石碑、山崖等石上文字书道,故趋于飘渺拙朴之好意思。不错说,清代以来的走碑版金石一皆的书家,他们的实檀越要即是围绕“金石气”的审好意思理念而伸开的。

金石碑版,各有临法

清代东说念主学习金石碑版书道,树立卓绝,名家辈出。他们的影响深远,现现代好多名家亦然传承了他们的路数并有所拓展。他们虽然均追求“金石气”,但是金石碑版自己有着情理的死别,每个书家面临即使是兼并金石碑版书道时,也会感受不同。在帖学中,“书卷气”是一共性好意思感特征,但共性中仍可见出个体性与种种性,碑学中的“金石气”亦然如斯。

图8 邓石如以《祀三公山碑》笔意书联

综不雅清代以来直至现代从金石碑版走出来的书家,依照他们的审好意思情理作大体的分类,有以下几种:

图9 伊秉绶节临《裴岑纪功碑》

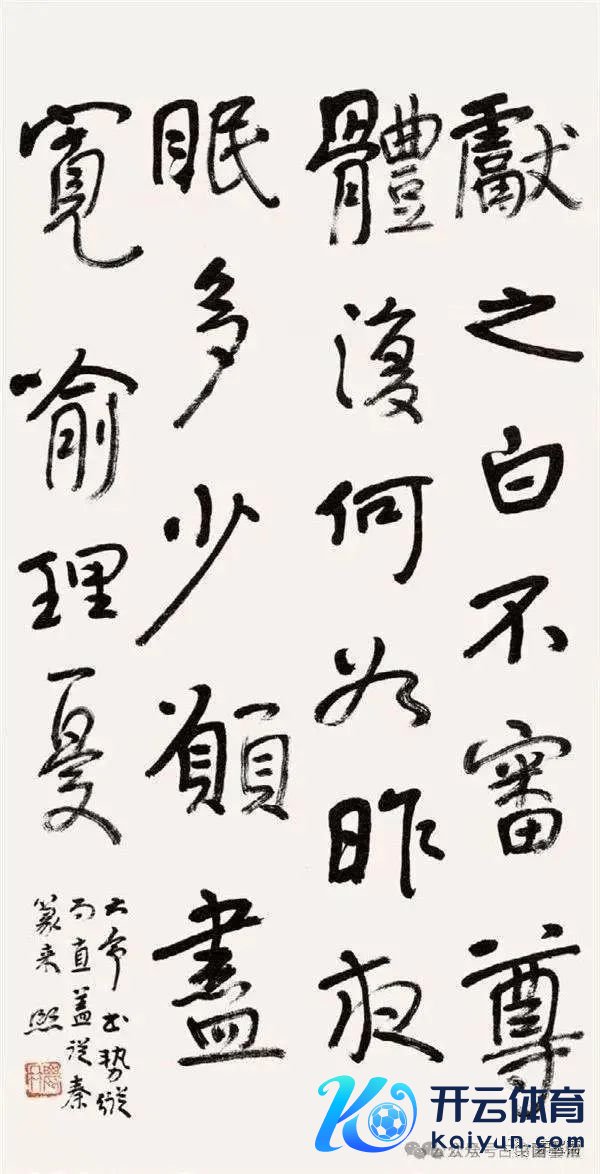

(一)追求“气力雄健”

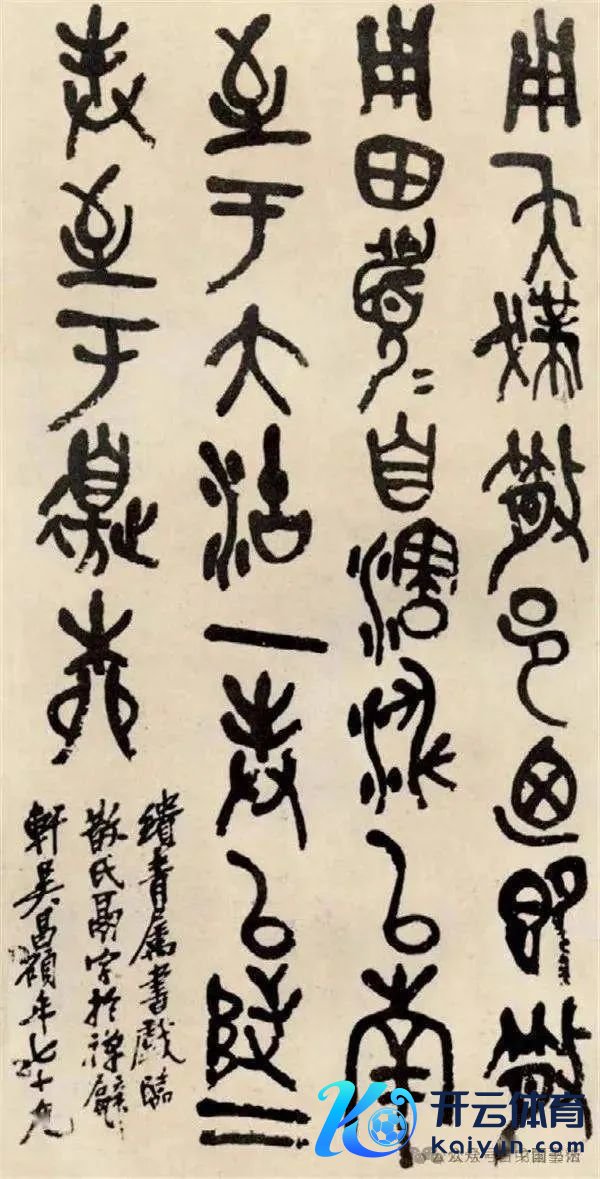

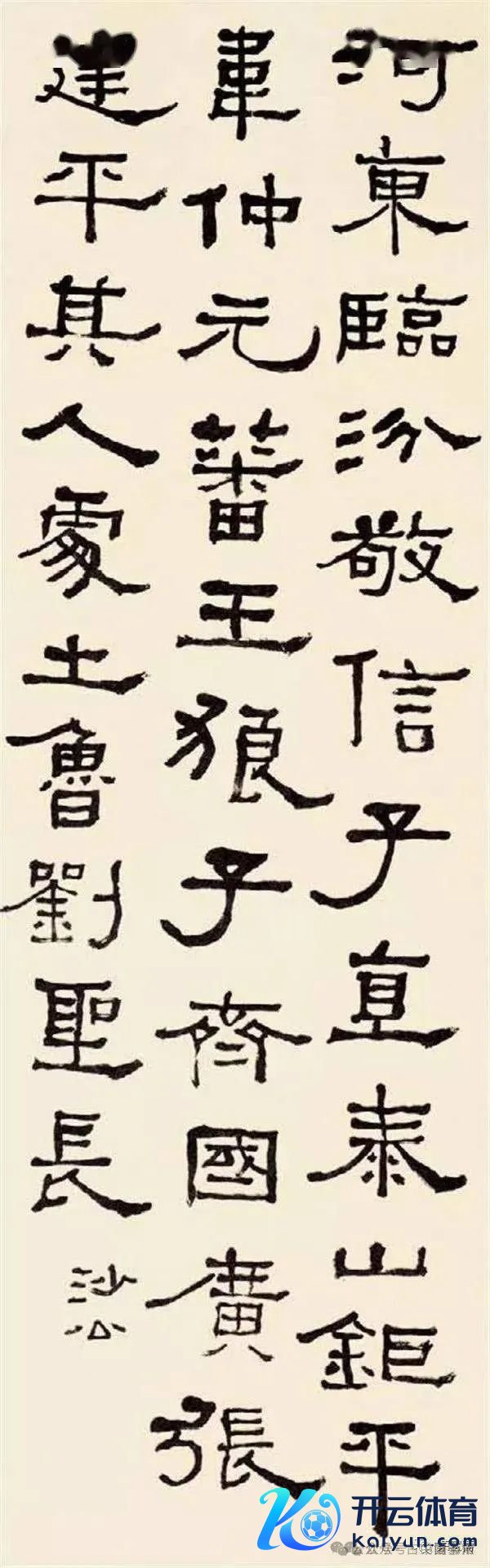

一些建筑上,常悬有匾额,大都出自名东说念主、名家之手。碑学一皆的字,时时比帖学一皆更适合于写匾。因为金石碑版书道,在用笔的精雅入微与变化方面,不若帖学一皆,但是论“气力雄健”却过之。因此碑学一皆的书道,放大以后,倒是更能与吊挂在建筑物上的匾额特别。有些书家赏玩金石碑版书道的这一审好意思特性,于是遵循发掘它,并形成了我方的作风。如邓石如、伊秉绶、吴昌硕等东说念主。他们的书道[见邓石如以《祀三公山碑》笔意书联(图八),伊秉绶节临《裴岑纪功碑》(图九),吴昌硕节临《张迁碑》(图十)],有一种当面而来的“天行健,正人以自立连续”的壮伟庞大,令不雅者心怀豁达,神游八极。

图10 吴昌硕节临《张迁碑》

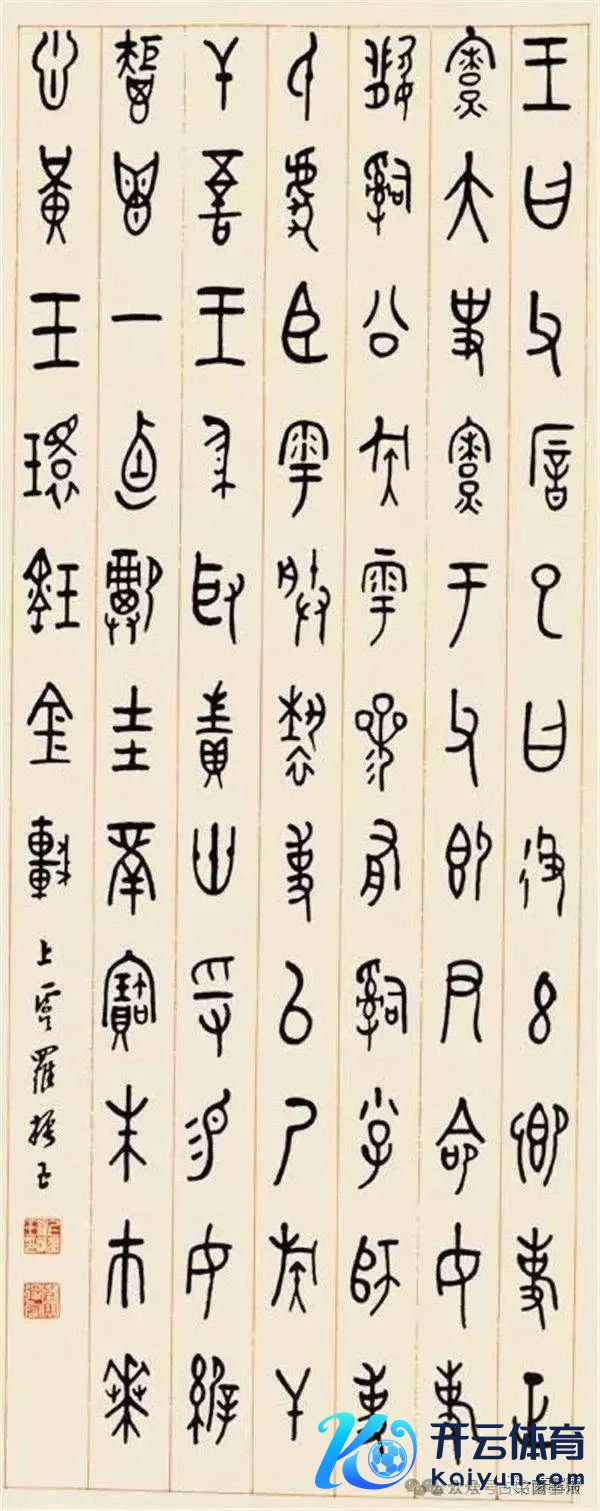

图11 罗振玉节临《毛公鼎》

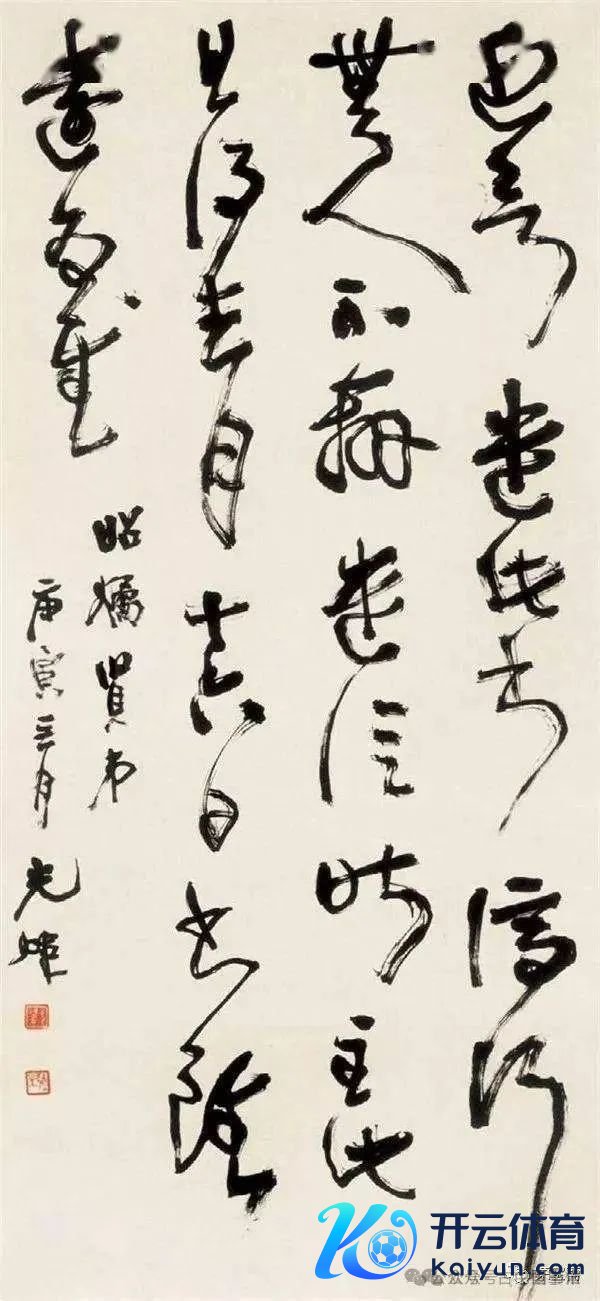

(二)追求“静穆纯一”

这一皆的书家,有罗振玉、王福庵、蒋维崧、徐无闻等东说念主。他们把金告示法中“静穆纯一”的一面充分地表现出来了。这些书家的翰墨,温润如玉,少用枯笔,呈现了简直不带涓滴东说念主间炊火的气息,致使还有些“冷”的嗅觉。如罗振玉罗振玉节临《毛公鼎》(图十一),王福庵临《散氏盘》(图十二),蒋维崧临西周早期《应监甗》(图十三),徐无闻集《战国中山王厝器铭文》联(图十四)。这种冷的嗅觉,直与八大与渐江绘图中的意趣重叠。尘间喧嚣,在这带着冷的静穆艺境中,透显出一种久了与恒定。

图12 王福厂节临《散氏盘》

图13 蒋维崧临西周《应监甗》铭文

图14 徐无闻集《中山王厝器铭文》

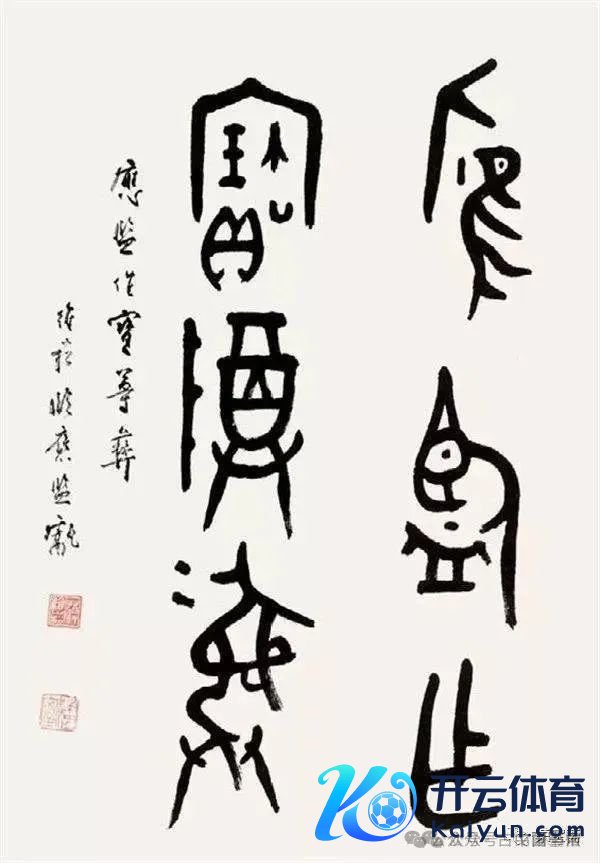

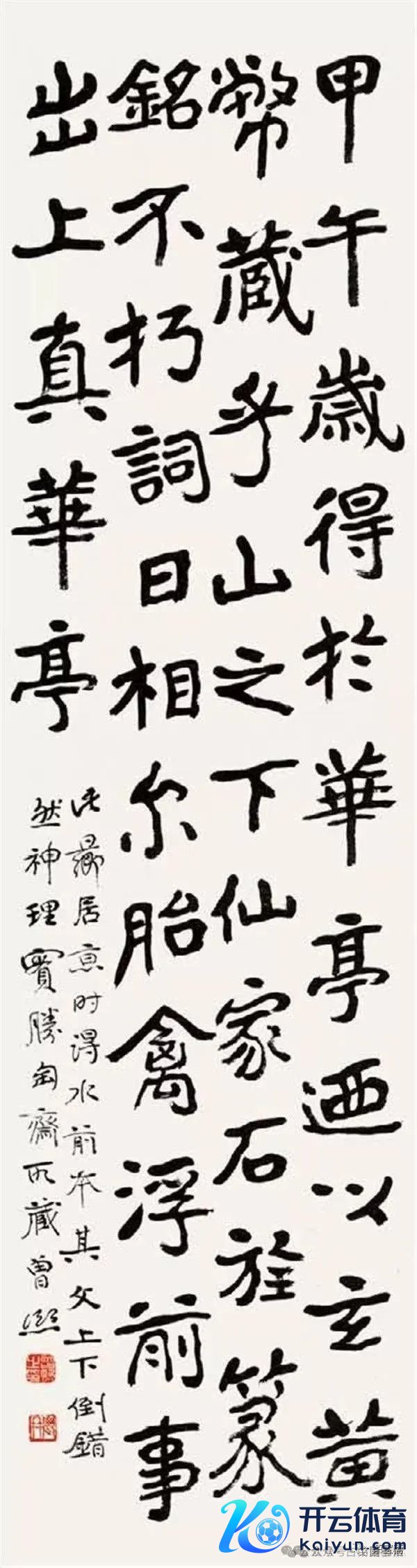

图15 金农临《华山庙碑》

图16 丁敬隶书籍选一

(三)追求“飘渺生涩”

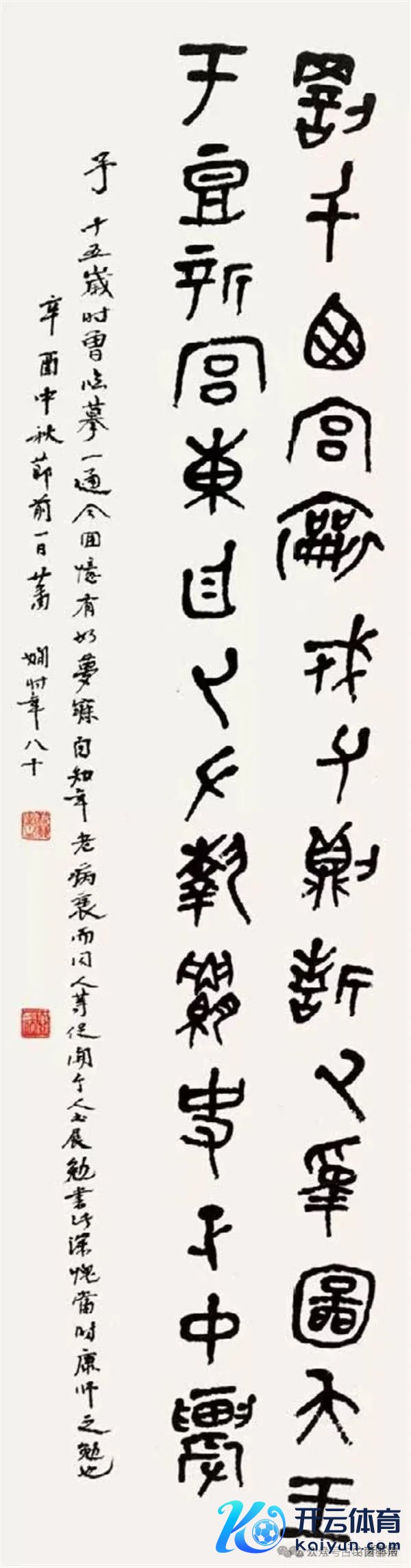

这一皆的书家,有金农、丁敬、何绍基、吴昌硕、李瑞清、曾熙、胡小石、萧娴等东说念主。如金农临《华山碑》(图十五),丁敬隶书籍(图十六),何绍基临《礼器碑》(图十七),吴昌硕节临《散氏盘》(图十八),李瑞清节临《礼器碑》(图十九),曾熙节临《瘞鹤铭》(图二十),胡小石节临《礼器碑》(图二十一),萧娴临《散氏盘》六屏选一(图二十二)。“苍莽生涩”是这一皆的审好意思追求,点画线条不求光洁,但求有周折重重之感。东晋东说念主以来帖学笔法的超脱流便与一拓直下,到他们这里变为行笔较慢,迟涩送进。这也与他们的书写用纸联系系。这一皆书道家,可爱用素性的宣纸。生纸,如果用狼毫一类的硬毫书写,则不足以充分体现“飘渺生涩”,也不易写大字,是以要用长锋柔毫,配上生宣,速率自然减速,快了笔就不可“吃”进纸里,找不到“锥画沙”的用笔嗅觉。这么出来的笔画线条,有一种枯树老藤的强劲生涩之好意思。是以雷同是临《散氏盘》,吴昌硕的与王福庵的情理大相径庭。

图17 何绍基临《礼器碑》

图18 吴昌硕临《散氏盘》

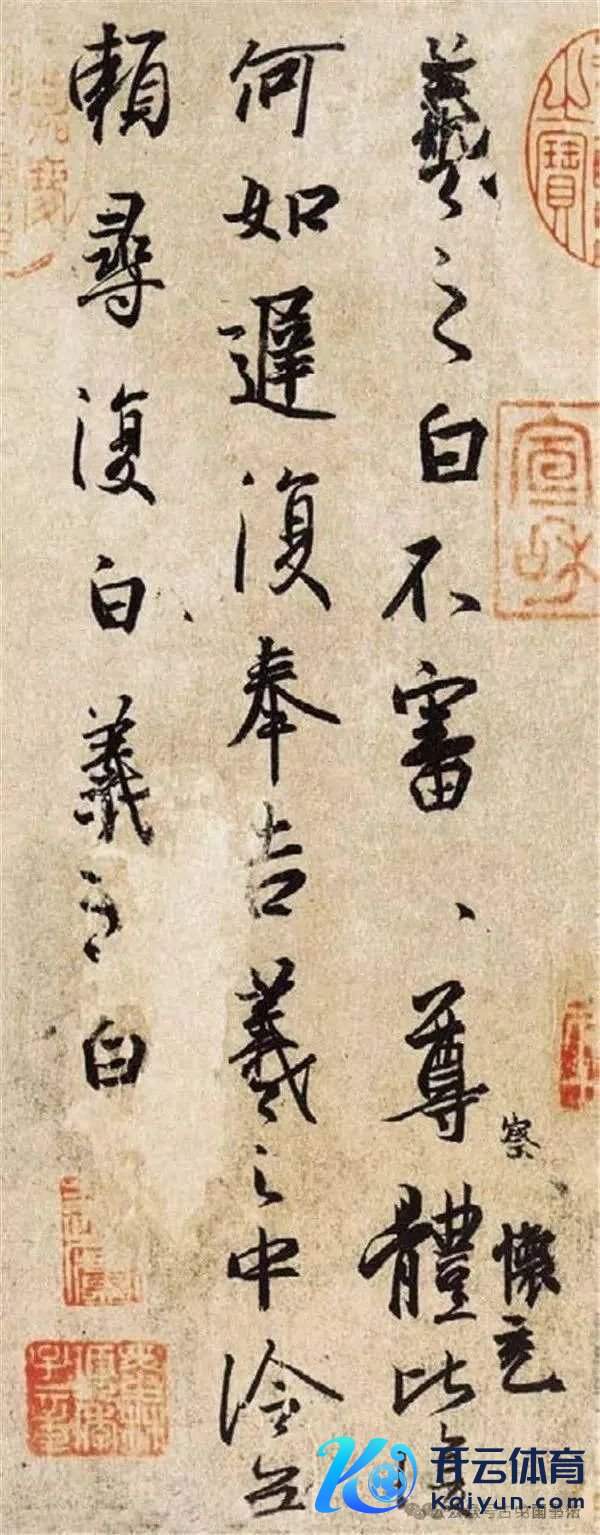

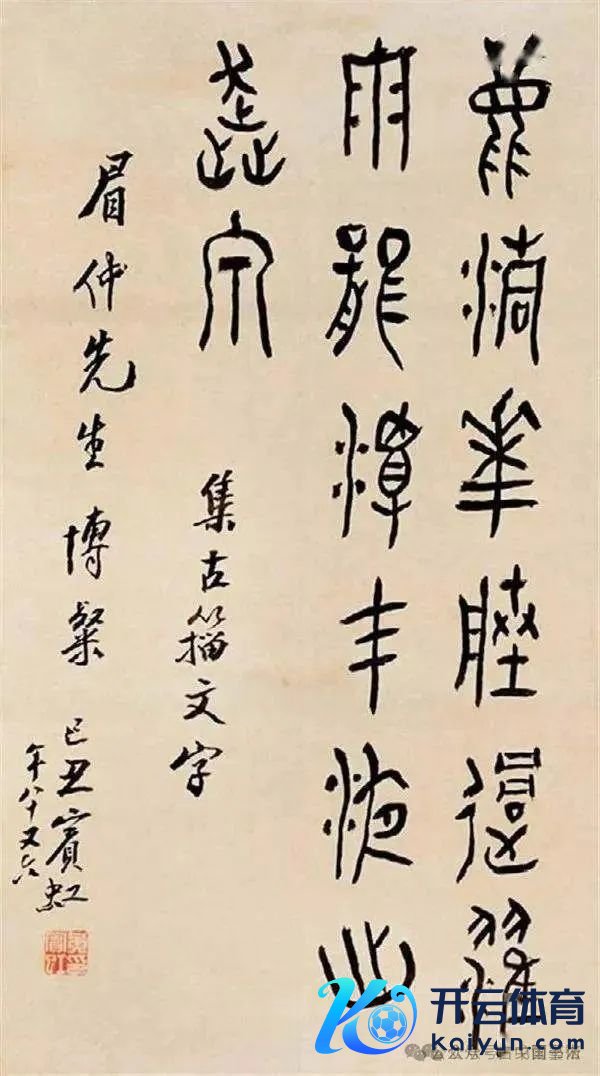

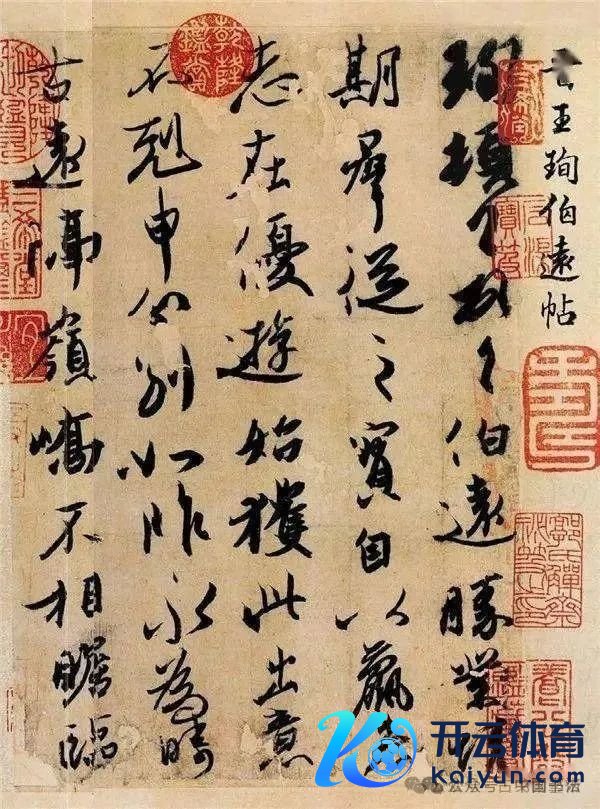

“二王”一皆帖学,有一种芳华之好意思。如清东说念主姚鼐品赏王珣《伯远帖》说的:“如升初日、如清风、如云、如霞、如烟、如幽林曲洞。”字里行间,久了着一种润、一种嫩。咱们要能赏玩得了芳华之好意思,也要能赏玩晚景的沧桑与斑驳。

图19 李瑞清节临《礼器碑》

图20 曾熙节临《瘗鹤铭》

不外,近代以来,受碑学的影响,“苍拙迟涩”成了书道学习的主要审好意思追求,晋唐宋元明的芳华气息越来越少。留与慢,成为用笔的要津词。生宣、羊毫成为书道入门者的首选。如斯一来,如何能知说念王羲之书道的好,又如何能深入“二王”一脉?其实,“二王”一脉不是不要留、不要慢,而是一种不同于碑派书道的留与慢。可惜,在好多碑派书道烂醉者的眼中,合计留不住,太滑、太快了。

图21 胡小石节临《礼器碑》

图22 萧娴 临《散氏盘》六屏选一

(四)追求“刀感”

这一皆书家,主要有赵之谦、梁启超、皆白石等。每个书道学习者,看到碑刻书道时,着眼点并不太一样。况且,碑刻书道的自己也有多种风貌。除了笔法、字形的死别,还有刀刻情况的死别。有的刀意明显,如龙门二十品中的《始平公造像记》;有的笔意明显,书写感强。

图23 《刘熊碑》拓本局部

图24 赵之谦临《刘熊碑》

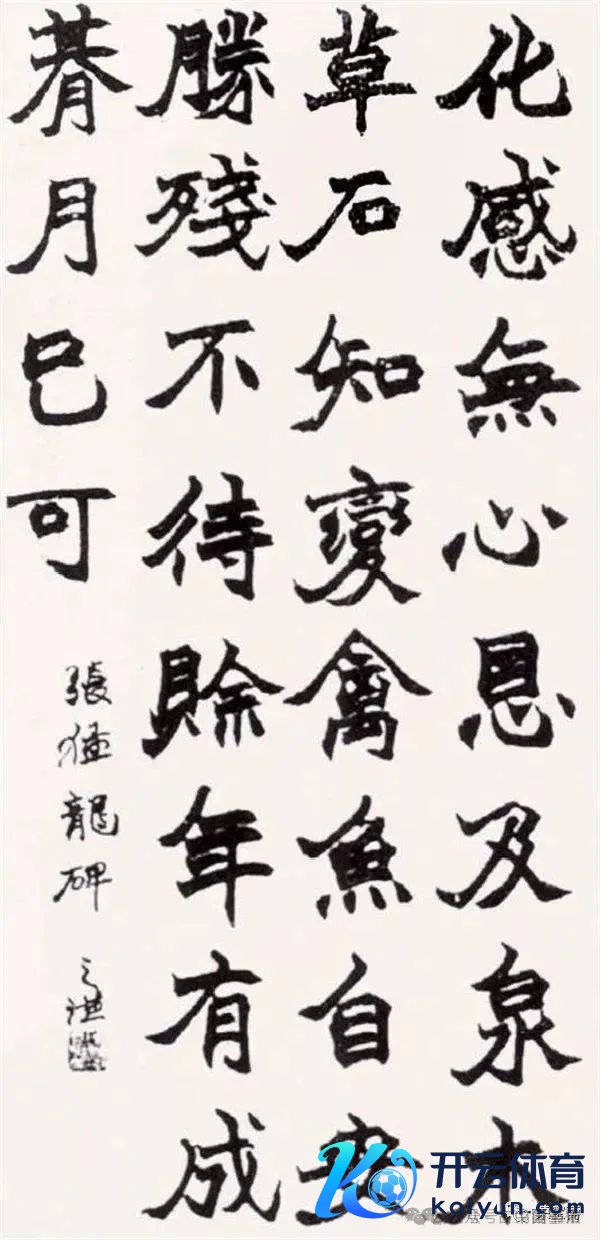

晚清赵之谦临写汉魏碑刻书道时,起笔处多半使用侧锋,不笼罩“露锋”,产生刀刻的“方笔”之势。如汉《刘熊碑》(图二十三),残损斑驳一经至极多,要是何绍基等东说念主临写,起笔、收笔处时时责罚成圆浑之态。但赵之谦的临写笔法,则是体现“刀感”的爽利(见图二十四赵之谦节临《刘熊碑》)。又如他临北魏《张猛龙碑》。此被本来就可见“刀锋”,赵之谦更是强化了这种“刀感”(图二十五)。

图25 赵之谦临《张猛龙碑》

图26 北魏《元昭墓志铭》(局部)

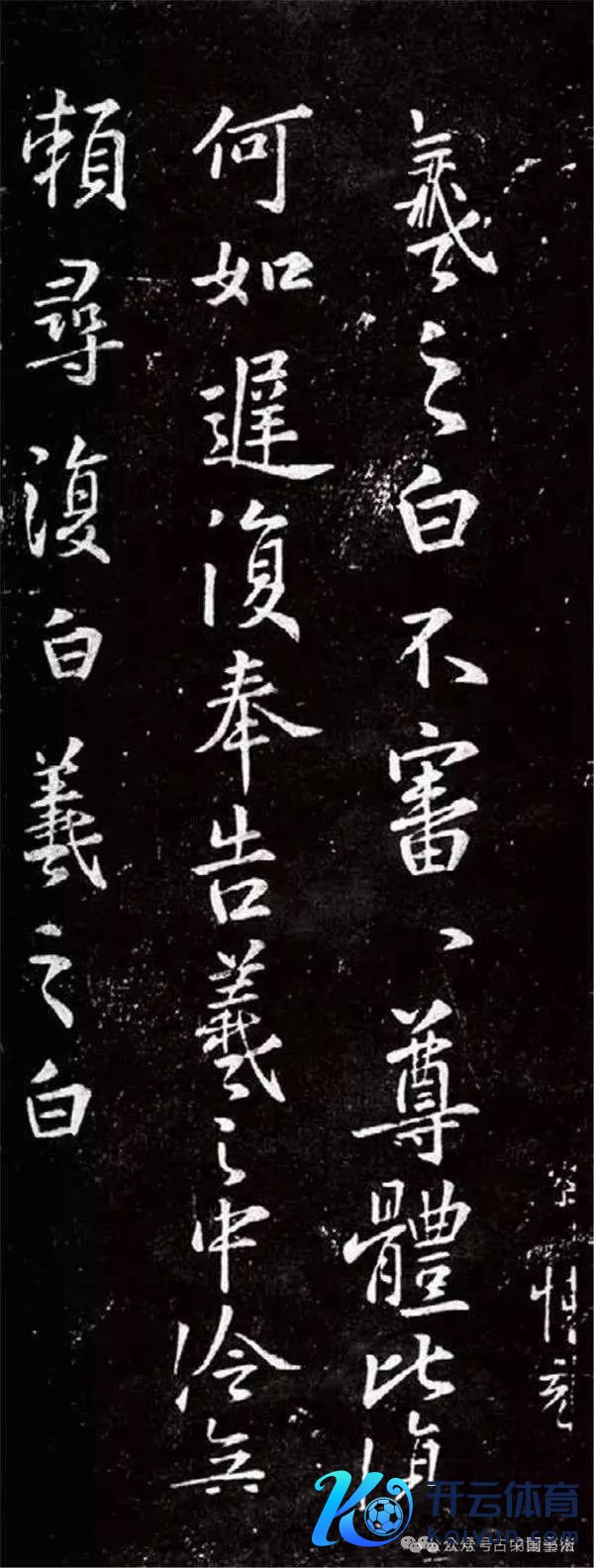

梁启超与赵有相似之处。如与北魏《元昭墓志铭》(图二十六)相较,梁启超临作(图二十七)起笔处更为机敏,调养处强化卓绝了“折角”,是以刀感比赵更激烈。

图27 梁启超节临北魏《元昭墓志》

图28 《祀三公山碑》

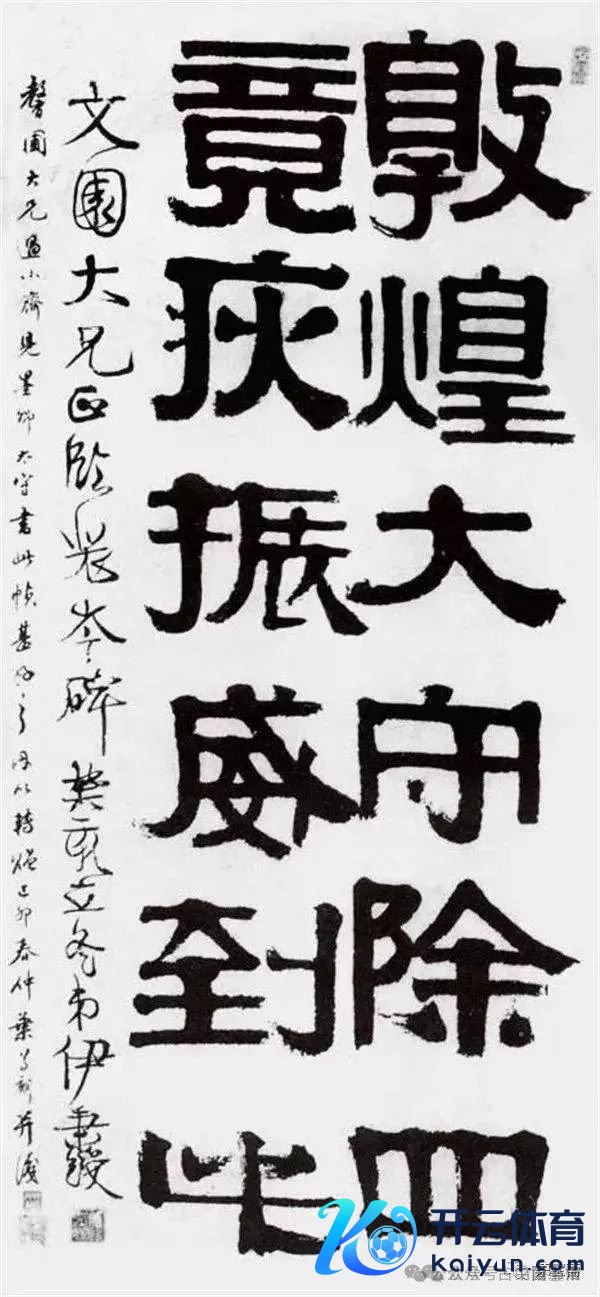

皆白石作念过木工,精于电刻,是以对刀感深有体会。皆白石的书道,主要遵循点在篆书,笔法源自三国•吴技艺的《天发神谶碑》,结构源自《祀三公山碑》(图二十八)。加上他又是个本性精炼之东说念主,是以作书如刻,有一种拽着笔在纸上无庸婉词的“勒”的嗅觉,大有若斩钉截铁之猛利。皆白石集《祀三公山碑》联(图二十九)减少了原碑笔画的“波动”与“苍莽”,卓绝了“横平竖直”感。

图29 皆白石集《祀三公山碑》联

图30 何绍基临《叔夷钟》局部

图31 赵之琛临《鼎铭文》

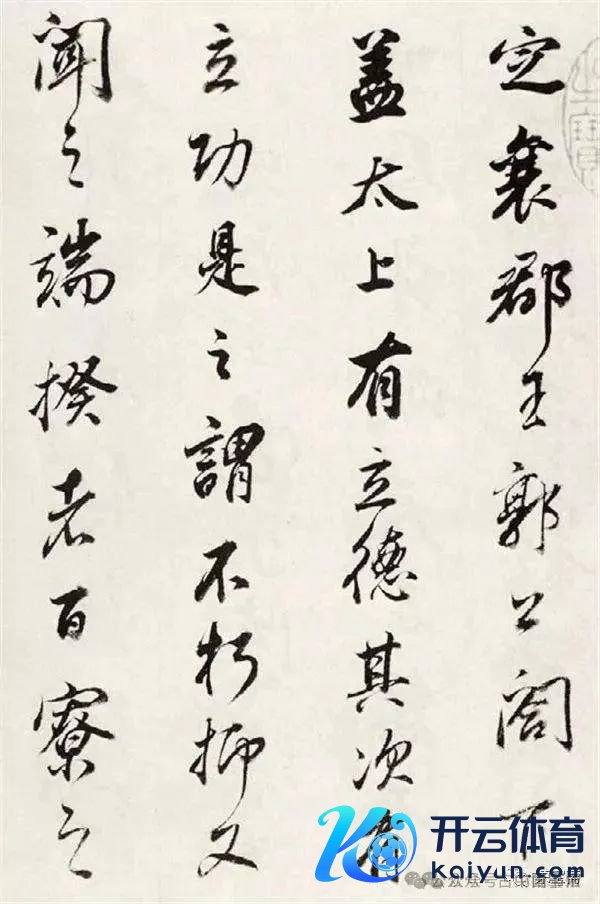

(五)草意为之

在一些学书东说念主的不雅念中,篆、隶、楷书这么的“正书”,必须要“一册隆重”地写,毫不可像行草书那样“逸笔草草”。其实否则,因为文字演变的历史可鉴,莫得“逸笔草草”,篆就不可生出隶,隶也不可能生出草、行、草来。“正书”与“行书”、“草书”的在用笔方面的一大区别是节拍感。正书的行笔节拍,不若行书、草书丰富。那么碑版刻石中篆隶楷书,是否就不错鉴戒行草书的书写节拍?清代以来的一些书家,走得恰是这一皆。如何绍基临《叔夷钟》(图三十)、西泠八家之一的赵之琛临《鼎铭文》(图三十一)、吴昌硕节临《祀三公山碑》(图三十二)、黄宾虹《集金文诗句》(图三十三)。这一皆的书家,时时并擅行草书。他们用行草的书写嗅觉去写金石碑版书道,把趋于静态的篆、隶、楷书体“写意化”。

图32 吴昌硕临《祀三公山碑》

图33 黄宾虹集金文字诗句

(六)追求“生拙”

拙趣,是碑刻书道的蹙迫审好意思特性之一。有些书家将“拙”之审好意思情理,强化卓绝,从而形成了“生拙”一皆作风。徐生翁、陶博吾、赵冷月等,是这一皆的凸起代表。这几位书道家,老练技艺的书道貌似不会写字的“孩童体”,时常引起一些扭曲,以为他们“不会写书道”。其实,他们的“法”仍未违离,仅仅最大法例地不拘于法。他们在书风老练前,都曾下过大功夫学习表率。自后,因为个东说念主的本性与审好意思偏疼,冉冉在“生拙”一皆拓进,最终以“拙”为其艺术特色。

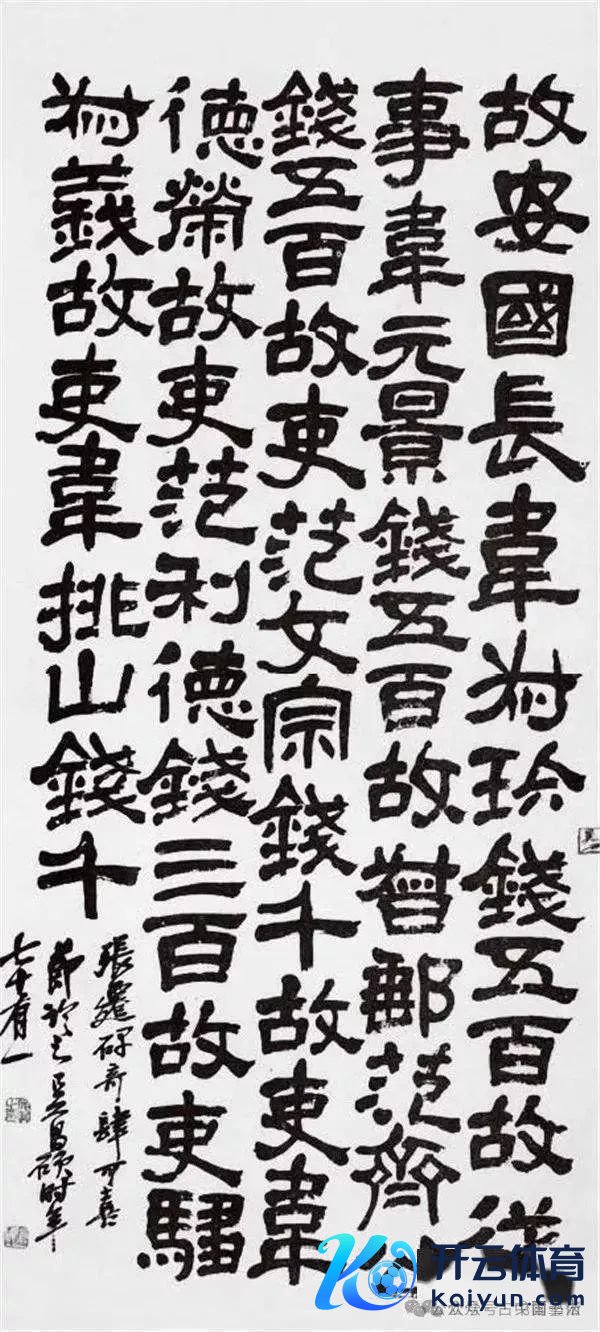

图34 徐生翁集《石饱读文字联碑》

书道的“拙”这一皆,也不易走。徐生翁、陶博吾、赵冷月等东说念主书道的“拙”(见图三十四徐生翁《集石饱读文字联》,图三十五陶博吾《集石饱读文字联》,图三十六赵冷月节临《张迁碑》),乃是本性使然,非专门为之。有的书道学习者,人道与喜好均属飘逸一皆,为了求变,成心求“拙”,终局“弄拙成拙”,显得很不自然。有的学习者,最基本的用笔与间架结构的国法还未主持,就一味地学习那种孩童作书的“奸诈之状”,终局弄得字形涣散,用笔也经不起商酌。就如同“癫张醉素”书狂草,八大、弘一书有寂境,“拙”之作风是拙之情意的自然久了,不可强为之。

图35 陶博吾集《石饱读文》联

上述审好意思情理类型中,是对走金石碑版一皆书家的一个大体辩认,主要是看书家最为卓绝的“点”。但不可痴呆于此,因为有些书家的审好意思情理,并不单局限于某一种类型,而具有兼容性。如吴昌硕的临《石饱读文》,既有雄健之气,也多以草意为之。又如赵冷月的作品,既有生拙之趣,也多行草笔意。

图36 赵冷月节临《张迁碑》

启功先生说,学习碑刻书道要“透过刀锋看笔锋”,真谛是,看到碑版石刻书道,要能揣摩出刀锋背后的笔法。这自然是学碑法之一。不外,从上述碑学名家的书道实施来看,其实他们沉沦的不仅仅笔锋,更有刀锋,以及词讼浑融、难辨是刀照旧笔的点画线条的情理。

五

“碑法”与“帖法”之异同

从金石碑版读出来的笔法,不错让书写者天马行空,致使与底本之用笔“以火去蛾”。但是这并没关系,独一有艺术好意思感即可。但是如果认为,从金石碑刻,风化事后的书道中,读出来的笔法是正统,是千古不易之笔法,则老练以偏盖全,不近情理。清代包世臣、康有为的书学表面均有这种倾向。

图37 王珣《伯远帖》

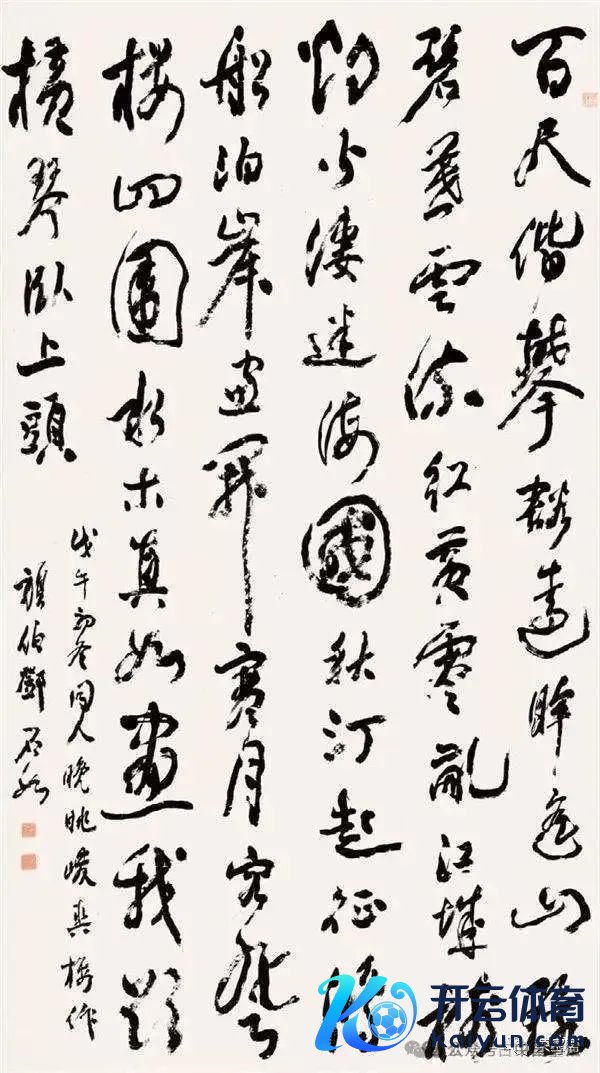

帖学一皆的书道,正如清东说念主姚鼐赞王珣《伯远帖》(图三十七)所说的:“如升初日、如清风、如云、如霞、如烟、如幽林曲洞。”这分明是一种玉润珠圆的芳华之好意思!而碑学一皆的书道,则如千年古柏,老而弥劲。于赏玩者而言,既要能赏玩得了芳华之好意思,也要能赏玩得了的沧桑斑驳的“历史感”。(见图三十八邓石如《峻爽楼晚眺诗》行书》轴)

图38 邓石如《峻爽楼晚眺诗》

碑与帖,艺术好意思感与情理不同。为杀青这么的审好意思情理,带来了笔与纸的死别,以及笔法的不同。

其一,笔与纸。

如果用狼毫之类的硬毫,出不来。因为:一、笔锋太健、太机敏,一落笔,就随地是锋锷。启功先生说,学习碑版书道,要“透过刀锋看笔锋”,蓄意是为了回到本原。其实,对清代东说念主来说,根柢不测于“透过刀锋看笔锋”,而是专门寻求笔锋被“修整”“失真”后的迥殊后果。当今看汉代东说念主与北魏东说念主的墨迹,其实都长短常瞩目笔锋的。如果要“透过刀锋看笔锋”,不如平直学习墨迹。风化残损以后的碑告示法,时时不见棱角,尖锐处也很少,虽然“刚健硬朗”,但是也在笔画的外在披了一层“包浆”。这么的后果,狼毫作念不到。二、狼毫笔太小。清代尚碑的书家,普遍可爱在生宣上写大字。狼毫笔,如果写碗口大字,写不了,即便有肖似笔性的硬毫,容易露枯槎,原先小字的温润,丧失殆尽。自然还有一层原因,是与清代的用纸联系系。

清代东说念主碑学兴起后,普遍使用生宣。生宣的蹙迫的特性是,至极容易“晕化”。这种纸,最大的优点是,把水墨统一的“档次感”与瞬时的“晕化感”表现地最大化。这种纸,最适合羊毫,其次兼毫,终末才是狼毫之类的硬毫。因为,硬毫在上头写几笔就枯,拖不动。而羊毫,笔大、多蘸墨水,行笔就快意得多。是以清代东说念主的一个紧要孝敬是,最猛进度地发掘了羊毫笔与生宣的性能,以及二者的好意思满合作。

不外,羊毫笔与生宣的合作,有其长,也有其短。清代东说念主的书道,一、其佳作,以篆、隶、楷的“正书”为多,其次是行书,但是草书一丝(傅山与王铎,这两位草书大家,由明入清,在碑学兴起之前,他们是晚明书风的延续);二、大字佳作多,小字佳作少。这是因为羊毫笔的缺欠。一、在生宣上无法快速运行,而草书这么的书体,速率是少不了的。如果遇上“驰豪骤墨剧奔驷,满座失声看不足”的怀素那样高速的书写,羊毫笔根柢办不到。一写,笔就趴下。是故,清代的书道,无草书大家;东晋以来代有狂草大家,清代无。二、生宣纸不是不不错写小字,而是表现不出小字笔法的精雅入微。今天的学书者学习小字(行书、草书与楷书),一般是以晋、唐、宋、元、明的字帖作范本,再后即是明末清初王铎、傅山的行、草书动作临习的范本,而以清代碑学名家的小字(行书、草书与楷书)作念临习范本者是绝少的。

图39 曾熙临《王献之不审尊体帖》

不仅仅书道,绘图也有肖似的际遇。

明曩昔的绘图,如“唐画”“宋画”“元画”,其材料主要是硬毫与熟性纸(绢)。明代以后,使用柔毫、生宣者渐多,至清代则普遍使用。咱们临习一幅宋画,如果使用生宣与羊毫,则很难临出宋东说念主那种心机与气韵。近东说念主吴昌硕、黄宾虹的画,之是以让咱们合计好接近,因为其绘图材料主要是用生宣与柔毫(兼毫)。

用生宣与柔毫(兼毫)作画作字,是今东说念主普遍的不雅念。好多东说念主认为,画画写字,锻练锻练,就用毛边纸,条目好了,水平上去了,就用好一丝的生宣。而他们从来不念念考,为什么要用这么的纸与笔?我所学习的范本,用的是什么样的纸与笔?

有的学书者,用羊毫在生宣上,接近原大小临写王羲之《兰亭序》。虽然他用这么的器用材料临写《兰亭序》数十年,不可谓无勤苦,但是也仅仅达到了在字形上与范本相似,而心机与气韵,根柢不沾边。数十年临写《兰亭》,自以为功力深厚,深得右军笔法,其实有时。因为王羲之时期的字,所用的笔是硬毫;阿谁时期所用的纸,多为“硬黄”一类的熟性纸(略似至今天的牛皮信封纸)。如果以羊毫加生宣临习,终其一世,也难以学到硬毫加“硬黄”陶冶的笔法。晋东说念主书道这种用笔与纸的情况,在唐宋元明一直延续了下来,虽然各个时期略有死别,但还仅仅大同小异,直到清代碑学昂然,才产生了较大的互异。

图40 胡小石节临王羲之《初月帖》

其二,笔法。

由于审好意思追求的死别与书写器用材料的死别,带来了的笔法的死别。

A、行笔速率

疾涩相间,虽然为碑学与帖学之用笔所并用。但是,比较而言,碑学更趋于涩,帖学一皆更趋于疾。清代东说念主因为阐明碑学,稳固强劲成了书道学习的主要追求,留与慢,成为他们用笔的要津词。如斯一来,如何能知说念王羲之书道的好,又如何能切入“二王”一脉?其实,“二王”一脉,不是不要留,不是不要慢,而是一种不同于碑派书道的留与慢。可惜,在好多碑派书道烂醉者的眼中,合计留不住,太滑、太快了。是以,总体来说,碑法一皆的行笔速率要比帖学一皆的行笔速率要慢一些。清代碑学表面家阮元《北碑南帖论》中说:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”碑一皆书道,要想像帖一皆那样“意态挥洒”,终究不易。

图41 王羲之《初月帖》

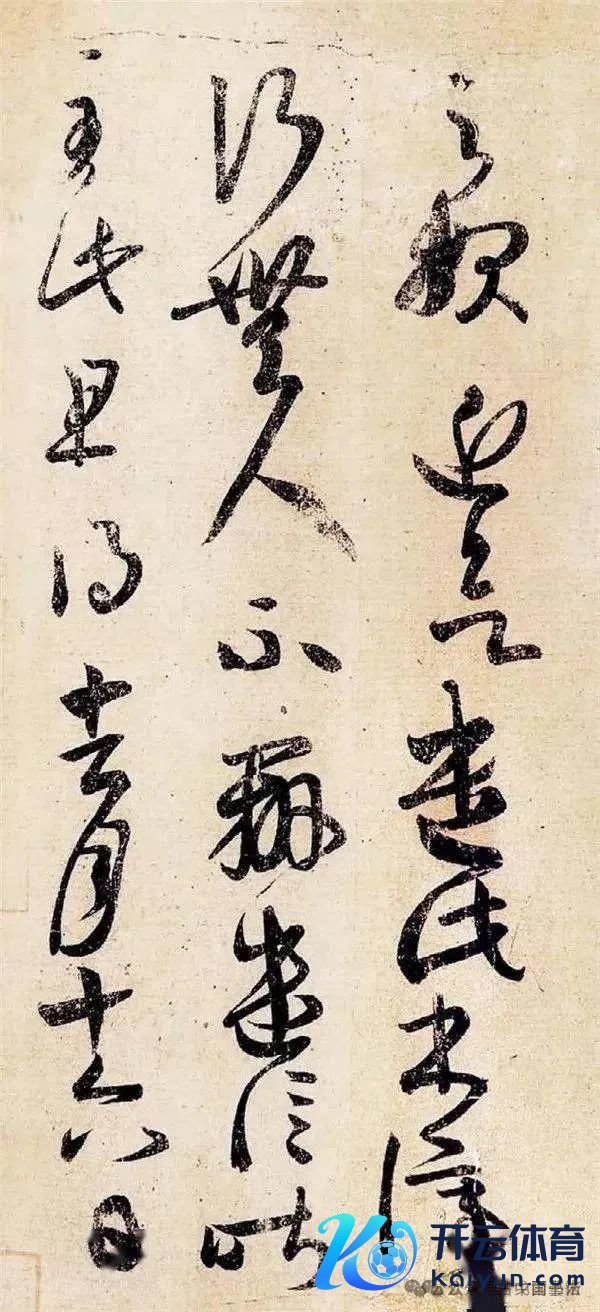

B、笔锋变化

帖学一皆用笔,追求八面用锋,以王羲之《兰亭序》为极致。米芾是八面用锋诚笃传东说念主。其他的书家,虽然有时有此二东说念主鬼出神入,但是无不在笔锋变化的精深方面下任意气。即便楷书如褚遂良、赵孟等东说念主,也追求笔法的精雅入微。而到了清代的书道,这种对笔法的精微追求,转向为线条的稳固与苍涩。帖学对“侧锋取妍”之侧锋的使用,极地面被弱化了。因为碑学一皆审好意思阐明的是质、是实,而不是之前的灵动与虚和。如曾熙临《王献之不审尊体帖》(图三十九)、胡小石临《王羲之初月帖》(图四十)、此和王羲之《初月帖》(图四十一)对看尤显。

图42 董其昌临颜真卿《争座位 帖》

图43 何绍基临颜真卿《争座 位帖》